克拉克的问答与自己的感想

总览

- 修行总领——明心见性

- 修道之路-总纲

- 介绍本位方法论

- 开悟是怎样一种体验?(新)

- 带着信仰行到底

- 心得体会-明心

- 【江湖姐訪談】克拉克1

- 【江湖姐訪談】克拉克2

- 【江湖姐訪談】克拉克3

- 【江湖姐訪談】克拉克4

- 克拉克的问答与自己的感想

- 三战预测

- Thusness / PasserBy 的七阶段开悟之路

- 论无我、空性、摩诃(大)、平常与自然圆成

- 体验/觉受、证悟、知见、修行与果位

- 老师来找我

- 初关明心(我是)之后的路

与克拉克的问答

是否可以直接认识0

[陳琳宜-s9j] (一位网友的提问, 很有代表性)

请问克拉克老师,可以在不认识1的情况下就认识0吗?因为我觉得在逻辑上我相信有那个1,但是体验不到,也不想透过迷幻药去体验. 自己也没有修行禅定到非想非非想处的能力,那是否可以直接透过断除渴爱来直接认识0呢?(虽然我觉得要断除渴爱也是比登天还难的事)

[克拉克]

可以直接认识0,实际上也有很多人是没有对1的体验就直接认识0的。

解除限制条件

[DRA&PHO]

你好, Clark.首先万分感恩您在 江湖姐访谈 中的分享.

实打实的帮助了我, 放下了之前禅宗要先明心, 后见性的认知.

放下的当下, 就感受了一下不合理的喜悦感, 无条件的喜悦.结合之前也是深深感受到唯有放下, 没多久可以自动内观了,

也就越来越确定, 修行不是求境界/上升, 也不是一定需要一个个阶段.

而稍微懂了一点, 念而無念、行而無行、言而無言、修而無修 之类的.作为一个自修者, 主要就是网上东看看, 西找找,

用自己的直觉, 认知和实验, 慢慢找出对自己有帮助的方法.方法上, 倒没有太多的疑问. 从 一切完美 - 全然接受 - 臣服 - 参 - 不是不是 - 一切皆空. 就像一个工具谱一样, 哪个轻松好用就用哪个. 都是可以一路走到底的.

疑问还是在心上, 全然放下始终是说起来容易, 行起来难, 上述那么多方法, 也只是让心放下的速度和程度 越来越熟练, 越来越自然.

落回到人间, 还是不得不和自己玩玩游戏, 觉得修行毫无进展, 要鼓励鼓励, 觉得自己有所得了, 要泼泼冷水, 尽量保持中道.

我想确认的是:

涅槃(合于0), 说到底是自证的, 如何自我判断说: 我是真的涅槃了, 而不是小我虚构的一个境界?我是从追求体验 “有物混成”, “见性”, 明了”我是谁” 为起始目标的,

这种情况, 清楚的知道可能在初次体验 0, 甚至只是1的时候, 就自认为全都懂了, 而小我就全然的依附在这个自以为的懂上面. 网上这种案例不少, 作为旁观者, 很容易感觉出来.您提到 “这不对”一念 (无条件的满足不能带到生活中), 给我的感触非常大!!!

如果我以 自动活在无条件的满足感中 为判断条件, 是否是更好的选择? 是否可以认为, 涅槃后, 无条件的满足感 和 全然全知, 是一体的, 自动觉知的, 而不是一分为二的?

换句话, 全然的满足感为目标的话, 应该也可能只是小我认为 “我全然的满足了”.真正的涅槃, 是自动的满足, 自动的全然全知. 别人的任何提问, 都不会引起困惑, 清楚的知道答案 (能不能表达清楚另说, 内心是一清二楚的). 这样理解和判断是否更接近一点真相, 更能避免掉”坑”里?

万望回复, 指点或棒喝一二, 定认真体证. 谢谢!!!

draapho.

[克拉克]

彻底满足是没有任何前提条件的,是真正的无条件。但是,全知全能是有前提条件的,必须要有客体现象作为知和能的对象,是以创造世界作为大前提的。

无条件的,不会受到任何条件的影响。但是有条件的,必然不是无条件。

换句话说,如果你觉得非得是全知全能才行,那就是把全知全能当成了达成满足的一个条件,那就不是无条件的满足了。但是反过来说,无条件的满足又岂是如此不便之物?无条件绝不是无能。想要在同时达成全知全能当然是完全有可能实现的。

看上去好像一句话正着顺序说和反着顺序说是一回事,实际上,一个是施加限制条件,另一个是解除限制条件,完全不一样。

认识0是无条件的! 条件是自设的

[DRA&PHO]

也就是说, 我把 “我是谁”, 当成了问题, 认为 “有物混成”, “明心见性”, “0,道,佛,涅槃” 可能是问题的答案.

为了解决这个问题(亲证), 于是便有了修行.

这里面的风险就是:

- 修个几十年毫无体验, 反而带来了更多问题, 如挫败, 困惑, 痛苦.

- 吸引力法则, 靠愿力体验到了一些东西, 信以为真.

- 有幸体证了”0”, 确信解决了问题. 卡住.

而用”全知全能”去判断是否涅槃, 就成了我, 自我设立的一个的条件, 或者说阻碍了.

犹如 “地狱不空, 誓不成佛”, “普渡众生” 这些愿, 本质上都是自我设立的一种条件, 变相的也就成为涅槃的阻碍.

(额外问一下, 就是佛教里一直强调 “愿力, 信仰, 精进”, 也只是根据不同众生的方便说吧?

这些概念和无执是相互冲突的. 这方面, 道德经就更内在一致, 没有任何矛盾点.)当然这么说也有问题, 也谈不上阻碍. 就比如玩游戏, 自己觉得要打败一个更大的BOSS, 才能满足, 那接着玩就是了.

情况无非是打败了BOSS, 玩够了, 满足了, 退游. 或者做任务做的身心俱疲, 痛苦不堪, 去想我到底为什么要玩这个破游戏啊? 顿悟, 退游. 或者, 两者都还可以没玩够, 不甘心, 继续游戏. 里面没什么好坏之分.但还有一种情况, 意识到我本身就没有一定要玩这个游戏的必要性, 不是一定要完成什么任务, 打完什么BOSS, 才能获得一个退游的机会. 退游这个机会是一直都在的. 只是自己想不想, 能不能放下游戏里带来的种种吸引, 疑问等等.

放下”我是谁”, 放下”涅槃”, 放下”0,道,佛”, 放下一切问题,

越来越多的去体会 “彻底满足”, 越来越多的把”彻底满足”带到生活中,

这样就无我而修了. 至于快慢, 结果, 还都是”我”的期望, “我”的评估, 观察他自己起落来去就行了.以上, 一点反思.

[克拉克]

一定要玩这个游戏和一定不玩这个游戏,两者都是限制条件。无条件就是跟这些都无关,玩不玩不影响。

佛教很多说法是发展过程中为了维护宗教组织架构和吸引信徒而新编的。

你甚至都不需要有“放下”这个动作,不需要讲这些道理。无条件是不讲道理的,道理是条件,讲道理是有条件的。

[DRA&PHO]

好的,多谢回复和提点!!!

自己的一些感想

感谢所有前辈的分享

克拉克独特的经历和通俗易懂的讲解, 给了我很大的冲击感.

我之前的修行路径是参考零天赐的经历: 开悟是怎样一种体验?(新),

我非常感谢零天赐在自己成长过程中的无私分享, 他是个修行上的天才. 直觉上, 他最后是跨入了无门之门, 也就是时刻在体验0. 因而将他的禅宗修行三关: 明心, 见性, 入道, 作为自己修行的阶梯, 一直在追求, 又有点求而不得的遗憾.

他和他的师傅是属于强调努力精进才能有所突破的观念, 而且对自己和他人都非常的认真和狠厉 (没有批评的意思, 就是字面意义上的狠厉, 发现修错了, 就是毫不留情的指正).

我不喜欢这种感觉, 华人够累了, 从读书, 到工作, 都是被灌输着要努力, 要精进, 才能如何如何, 感官不可能好, 本来有兴趣的事情也会被浇灭的七七八八, 还是喜欢带点正向鼓励, 提醒一下. 关键时刻严肃指正即可.

因而发现了杨定一博士的全部生命系列之后, 如沐春风, 立刻就看了他的大多数书籍, 补全参加了所有的共修. 我一直相信, 杨定一博士只出中文书 (说明下背景: 杨博士只是华裔背景, 从小就是天才, 最熟悉的语言是葡萄牙语, 英语等西方语言. 无法书写中文, 只能听和说. 而他却从来没有出过外文版的全部生命系列的书籍), 就是要改变一下华人文化圈内卷和努力的观念, 别搞得修个行, 还一定要苦哈哈的. 兴趣爱好才是最好的老师啊, 但即便有兴趣爱好的支撑, 一定的正向反馈对大多数人来说也是必要的!

因而, 之前就是以禅宗三关为理论追求目标, 将杨定一博士的实修指导落实到生活中. 进步是有的, 自己清清楚楚的知道: 念头变少, 很容易进入心流, 只要不睡觉, 就在自动的观. 也确定并学会了在方法上, 从 一切完美 - 全然接受 - 臣服 - 参 - 不是不是 - 一切皆空. 就像一个工具谱一样, 哪个轻松好用就用哪个. 都是可以一路走到底的. 但心中的困惑一直没有断过: 我什么时候能真正的明心啊? 明心需要认证吗? 这辈子能见性的话, 也非常好了… 等等, 等等. 然后杨博士提到的, 清醒的睡, 不合理的快乐之类的观念, 没有体验过, 自然也会想去体验体验的, 虽然杨博士也反复强调过: 我们是不可能靠这个身体开悟的, 但也始终不解其意.

而克拉克更是自创一派的天才, 直接换了一种说法, 从要放下, 要无执着等概念, 变为追求无条件的满足的概念, 两者本质上一样, 但过程中, 对头脑的暗示不一样, 直接提出乐行道. 在看完克拉克所有的视频后, 他的经历以及他在突破’我”, 能时刻体会0那一段说的, “这不对”, 这点醒了我. 是的, 这不对, 我为什么要困惑的, 痛苦的去确认有没有明心, 要按部就班的去见性 (体征到1), 最后再小心翼翼, 费劲心力的消除自我, 进入无门之门? 这些和无执, 和放下的方法, 本质上都是有冲突的. 我想着要无执着的去获得什么体验, 本身就是一个巨大矛盾.

一念至此, 不合理的快乐感来了, 又走了. 接着小我明显躁动了, 之前抓的稳当当的修行步骤崩塌了, 又开始没有安全感了. 只是观着, 等了二天, 终于自己安定了下来.

万分的感谢克拉克的分享. 为我们提供了一条全新的修行之路, 可供参考选择.

一切的经验, 认知和知识, 都是某种限制和阻碍

以自己的一点点体验, 修行的关键就是心理上真正的松脱, 不执着.

- 是看杨博士的<奇迹>, 感慨于杨博士一切放下, 自己被这种放下反复地深深地触动, 体验了心自明.

- 是看了克拉克的分享, 一句”这不对”, 让自己放下对修行次第的追求, 莫名体验了下全然的无条件的满足.

以上也只是经验之说, 对我自己有增加信心的作用.

读者千万不要认为放下后就会, 或者应该有所得, 这本身又会成为一种限制和阻碍.

我们头脑里的一切经验, 认知和知识, 本质上都是一种对0(道)的遮蔽, 是修行路上的一种限制和阻碍.

某些经验, 认知和知识. 是会有阶段性的帮助, 一个动力也好, 一份提醒也好.

但这些经验, 认知和知识, 其实都是一个个圈. 让我可以有机会安住在上面.

克拉克的分享当然也只可能是一个阶段性的帮助.

譬如四禅八定, 轮回这些知识, 如果当真了, 陷在里面, 反而是远离了速通达.

尤其是轮回的知识, 克拉克只是希望大家轻松点, 突破一下固有的认知,

这个临死前的一念, 可不是日常觉得自己可以控制一个想法那么简单, 不可能的!

这里没所谓好坏对错之分, 是你信什么, 就会体验什么.

这个信和体验, 没有好坏, 都是创世的1希望经历的.

因为只有在受限的, 不完美的二元对立中, 1才能体会到自身的无限性和完美性.

包括终极三问:”我是谁?”, “我从哪里来?”, “我到哪里去?”. 也都是创世的1的问题.

再举一个自己的例子.

修行过程中, 把自己的体验和他人做境界上的比较, 也很常见.

因为追求明心, 我看过很多明心的人的感悟.

高度集中在”光亮”, “比太阳还亮”, 这种描述. 我也相信”大日如来”, 就是直描.

杨定一博士也多次说过”比一万个太阳”还亮.

而我自己, 体验过光亮, 也就能比环境光亮一点点. 一直以为功夫不够.

直到某一天, 我发现自己是心盲症.

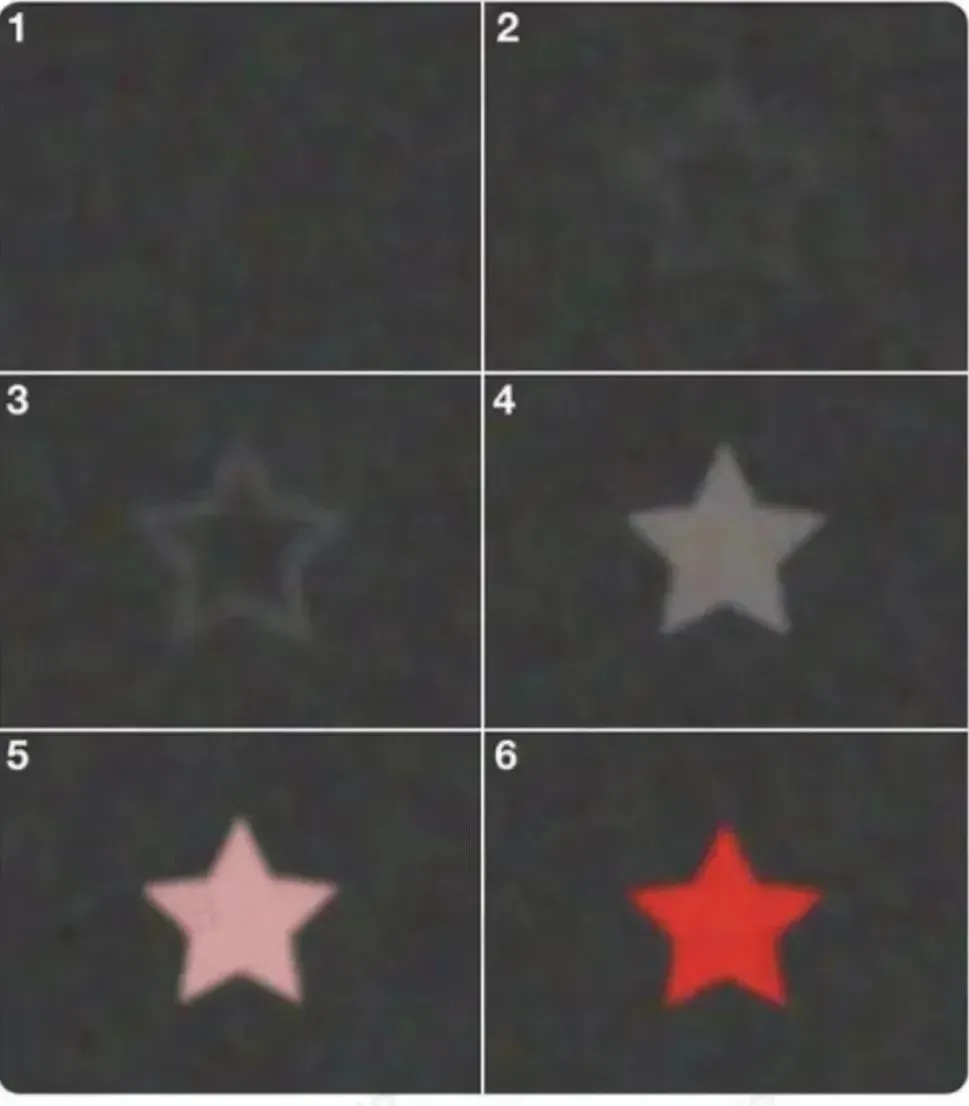

闭上眼睛, 想象一个五角星的图案. 上图中, 自己最多最多就是2的程度.

然后家属和小孩都不敢相信, 觉得我骗她们. 也就这样, 豁然了, 人和人的差距太大了.

难怪有人能说出那么多细节, 有人能用记忆迷宫, 原来是看图说话. 自己即便做梦, 也都是模模糊糊的.

清明梦早就知道了, 尝试了一周, 毫无进展. 幸亏放弃的及时.

对5和6的人来说, 当然可以是”比太阳还亮”, 对我而言, 能体验到”比环境光亮”, 就非常好了!

修行, 也是如人饮水, 冷暖自知

就如小马过河, 他人的经验, 仅供参考. 包括涅槃者的经验, 认知和书籍知识.

克拉克的分享, 对我的帮助就是在禅宗三关之外, 展示了一条完全不同的涅槃路径.

从而让自己的认知彻底突破掉禅宗的这个圈圈. 也已经不会把克拉克的经验作为新的圈圈.

杨博士由于理论和方法要涵盖从有到无的一个连续谱, 不同面向的说法就会有相互矛盾之处.

而且也无法一一面对面解答修者的疑问, 出书又非常的多和快, 就显得比较散乱, 读者要自解其意比较困难.

好处是受众面广, 各种成熟度的人都有机会找到合适自己的切入点, 从而有所帮助.

这些, 经典里也都早有提醒. 一样为了面向大众, 容易淹没在相互冲突的信息中, 不得真意.

下面都是心的层面的东西, 和实际生活中的作为毫无关系.

- 为学日益,为道日损. 损之又损, 以至于无为. (损的就是知见, 观念, 经验!)

- 无智亦无得, 以无所得故. (没有智慧, 没有所得. 心经直接否定佛教所有的概念, 也就是帮助消除佛教的圈圈)

- 应无所住而生其心. (不住在任何客体, 也不住在主体1上面)

简而言之,

一个新的经验, 认知和知识. 如果能帮助自己开拓视野, 突破原有的圈圈, 那它就是有益的.

如果哪一天发现这些经验, 认知和知识, 成为了新的圈圈. 就成了限制, 尽快突破或放下这些知见.

问题的真正源头

其实克拉克已经讲了个透彻, 所有不满足的源头, 就是这个”我”, 就是创世神1.

修行里最凶险的一步, 禅宗叫无门之门, 克拉克叫有点难搞的第四步.

杨博士反复强调的唯二可以走到底的法门(臣服和参), 所谓的走到底, 也就是这么一步.

克拉克的一句”这不对, 还不够方便”, 本质上就是一个参, 一个NettiNetti(不是不是),

最终跨过无门之门, 虚化了创世神这个圈圈.

知道了问题的根源, 聪明的我们自然就会用二元对立的想法:

既然”我”创造了问题, 那么解决这个”我”就行了. 也就有了, “要无我”.

这时候, 我就附着在了”要无我”上面. 我假装是警察, 努力地”抓”我自己这个小偷.

也就这样, “无我”成为了一个概念, “要”体现了一种追求, 也就是不满足.

人类的任何欲望, 本质上是因为记得自己曾经拥有, 然后想找回来而已.

我们本就圆满, 本自具足. 是因为记得这些特性, 但又没有体验到, 才有了欲求, 四处寻求的.

欲求的目标从来没有问题, 只是大方向完全颠倒了. 也就让一切都颠倒了.

不是出门向外寻找, 而是向内观察, 发现这层层叠叠的遮蔽.

也就这样, 有”明珠蒙尘” 这么一个比喻.

因而, 克拉克的方法, 用”追求无条件的满足”作为目标, 一点问题也没有.

只要大方向对了, 用 “追求” 去替代 “放下, 无执着”

对”我”而言, 威胁感要小的多, 自然更轻松快乐.

毕竟这个”我”, 也只是在想尽办法活下来, 想要更圆满.

老想着放下追求, 不要执着, “无我”, “灭欲”, 能有好脸色才怪.

“追求满足”, 从目标上就和”我”的追求一致了么,

这样, “我”哪怕感受到了一点减弱, 牺牲, 反应也会缓和的多, 毕竟有盼头.

哪怕有点难搞的, 最后的彻底虚化掉这个”我”. “追求无条件的满足”也依旧有所帮助.

首先, “我”安住于创世神1之后, 确实可以体验永恒不变的觉知, 也就很容易认为这是”真理”.

这也是为什么克拉克说, 以追求真相为目标的修行方法, 遇到的坑会更多的原因.

真正的涅槃者, 一定是包容一切, 允许一切, 时刻本自具足, 一切圆满完美的!

针对特定的问题和人, 他可能会用各种相和方法, 去帮助提问者突破固有的圈圈.

但绝大多数时候, 涅槃者一定是允许一切发生, 不在意一切, 没有排他性的.

他没有任何执着, 没有固有的观点, 并不会表现出强烈的批评倾向.

这样说, 是因为不能排除听的人自己有强烈的固有认知, 从而强烈反弹, 认为这是在批评.

也就这样, 一个人即便认为体征了”真理”, 如果能观察到自己看不顺眼什么的时候,

意识到这是一种”不满足”, 不符合”无条件的满足”, 也就没有”本自具足”. 自然有了前进的动力.

相比于传统上, 强调观察这个”我”还在不在. 用参, 用NettiNetti(不是不是), 提醒还是”我”在运作.

也是更轻松自然的一个事情, 自然落到”这不对, 这不是”的一个提醒.

如何不执着, 如何全然的满足

自己的话, 放下了修行必须是阶段性成就的执念, 心的躁动消失后, 就很轻松自在.

感觉也没什么必要去以 “追求真理” 或 “追求全然的满足” 为目标修行了.

内心第一次真正认可了, 自己就是”本自具足”的, 没什么需要追求的.

这里说说, 根据克拉克的, 以追求无条件的, 全然的满足为目标, 乐通达(不一定是速通达)的一些想法.

这里全然的满足, 一定是无条件的满足, 而不是创建条件去满足欲望, 本质上和欲望的止熄是一回事.

核心就是: 发现自己内心的不满足, 解决自己内心的不满足.

发现内心的不满足:

- 首先要对自己真诚, 不压抑任何感情, 该发泄发泄, 该流泪流泪.

- 让内心或潜意识里真实的, 底层的不满足浮出来, 不要受任何固有观念的影响, 不做任何的批判.

- 还要勇于观察和承认新的不满足, 大胆说出”这不对, 不够好”. 去突破而不是退回到原有的舒适区.

- 只有发现了真实的, 底层的不满足, 发现了潜在的问题, 我们才可能着手想办法, 一劳永逸地去解决.

解决内心的不满足, 分为几种方式吧:

- 外部条件允许, 可以去全然的满足这个不满足. 全然满足后, 会怯魅的, 这个不满足就消失了.

- 譬如想玩某个游戏, 就放开了玩. 玩个千百遍后, 基本不会为了纯粹的玩而玩了.

- 再譬如 见性者体验收集中的寺主人, 外人看物质世界妥妥的成功者, 换来自己的一句”我觉得好像这不是我真正想要的”.

- 然后对于自己儿时的早期创伤, 寺主人像自己的父母要来了道歉, 然后原谅了, 放下了.

- 外部条件不允许, 先苦后甜, 知难而上. 努力, 精进!

- 这是常见的世俗教育, 修行中的苦修, 轮回观, 也是一样. 也就分为两种结果.

- 成功了, 变成了外部条件允许的情况, 最终会对这个需求, 完全的放下.

- 不成功, 不甘心, 痛苦. 用表层的安慰, 把这个需求压抑到潜意识层面, 形成一个心理伤疤.

- 类似的不甘心, 不满足, 痛苦越积越多的话, 最终会形成一种倾向: 要么死, 要么解决这些问题!

- 外部条件不允许, 用知识, 经验, 逻辑推理来消解或转移这种不满足.

- 很多情况, 这种不满足, 并不需要真的去经历, 而是心理上一个成熟和满足, 就能消解放下了.

- 譬如, 魂类游戏太难. 发现自己看别人玩也很有意思, 很满足. 并不需要自己去玩一遍.

- 譬如, 想要救世, 深入研究社会规律, 会发现最多也就救一时, 救不了一世. 进一步分析, 发现更底层的问题是人性, 那么问题就会转变为研究人性.

- 譬如看<金瓶梅>, 有人如观众生, 心生怜悯. 那么基本也就看穿了”酒色财气”, 不会对这些有多少贪恋.

- 譬如克拉克只靠做清明梦, 就体验完了众生, 自然也不再有欲望要入轮回去扮演特定的角色.

- 外部条件不允许. 仅仅需要对不满足静静的觉察. 观起观落, 自然消融掉不满足.

- 而有一些不满足, 譬如抽象的空虚感, 无聊感, 上述方法都只能暂时缓解, 无法根治.

- 那么就需要依靠觉察这么一个感觉, 观它起, 观它落. 慢慢地这个不满足就会自己消融掉.

- 也就是观察到后, 要么全然的臣服, 要么轻松的一句”这不是”, 也就慢慢释然消散了.

- 而觉察力, 是能渐修出来的 (是本有的, 只是被心猿意马的念头遮蔽了, 修的是静心少念).

- 如果能一念放下, 也就没有上面这么多事情了.

讲完上述几种情况, 就会发现, 让自己放下不满足, 有很多种方法.

正向的, 反向的, 什么都不做的, 都可以实现. 选个最容易, 最合适的方法即可.

目标就是对特定的不满足, 去完全的满足或者放下, 体验到越来越轻松, 束缚越来越少.

让其不再是完全满足这个终极目的的一个条件和限制.

最后, 方法上, 也不是说”以无条件的全然满足”, 就是最好最快的修行方式.

像无条件的奉爱服务, 跟随上师修行念咒, NettiNetti(不是不是), 一切都好, 禅宗的参等等. 都很好

法无高下, 就在那里,. 特定的人用特定的法, 适合当下自己的就是好的方法.

最后的最后, 法和修行这种概念的存在, 也都是一种条件和限制. 成熟后, 自然脱落舍去.

原创于 DRA&PHO